教育アプリを導入しようか悩んでいる方やどのようなアプリがよいかわからないと悩まれている方もおられるのではないでしょうか。子どもが楽しく学習できる教育アプリが多いため、悩んでしまうのも無理もありません。

本記事では、おすすめの教育アプリをご紹介します。また、メリット・デメリットやよくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

教育アプリとは?

教育アプリは、スマートフォンやタブレット向けに開発されたアプリケーションで、外国語の学習から資格取得、受験対策まで幅広い種類があります。未就学児を対象としたアプリは「知育アプリ」として知られ、幼児教育に積極的な親たちの間で高い人気です。

これらのアプリは、インタラクティブな機能やカラフルなデザインを取り入れ、子どもたちが楽しく学べるよう工夫されています。

教育アプリのメリットは3つ

次は、教育アプリのメリットについて解説します。

- 飽きずに学習できる

- いつでもどこでも勉強できる

- 親の負担を軽減できる

それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。

1.飽きずに学習できる

教育アプリは、学習を楽しく効果的にするための工夫が施されています。たとえば、アニメーションや効果音、ゲームの要素などを取り入れ、子どもたちの興味を引き続けられます。

また、インタラクティブな機能を備えたアプリは、学生が自分のペースで学習を進められるため、理解度が深まりやすいです。さらに、進捗状況の可視化により、モチベーションを向上させる工夫もなされています。

2.いつでもどこでも勉強できる

教育アプリは、スマートフォンさえあれば、場所を選ばずに勉強ができます。通学中の電車やバス、カフェや公園などで、空いた時間を利用して学習できるのが魅力です。

また、教育アプリには短時間で完了する問題が多く、忙しいスケジュールのなかでも無理なく取り組めます。さらに、動画形式の教材を利用すれば、一度見逃しても何度でも再生でき、自分のペースで理解を深められます。

3.親の負担を軽減できる

教育アプリは、親の負担を軽減する多くのメリットを提供しています。まず、アプリの使用により、子どもの学習状況を簡単に把握できます。これにより、親は学習状況の管理にかかる時間と労力の削減が可能です。

さらに、教育アプリは子どもが自分のペースで学べる環境を提供しているため、親が常に監視する必要がありません。また、多くのアプリは自動的に学習内容を記録し、進捗レポートを提供しているため、親が手動で記録を取る手間を省けます。

教育アプリのデメリットは3つ

次は、教育アプリのデメリットについて解説します。

- アプリに頼りきりになる

- スマホ依存のリスクがある

- 出題形式が固定化されている

それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。

1.アプリに頼りきりになる

スマホアプリは、子どもにとって魅力的なツールですが、過度な使用は教育面でのバランスを崩す可能性があります。そのため、学習をサポートするツールに頼り切るのは望ましくありません。

アプリに頼るだけではなく、伝統的な教育方法や対面の学びも重視し、バランスを取る工夫が大切です。アプリの活用は有効ですが、あくまで補助的な役割として捉え、総合的な教育の提供を心がけてください。

2.スマホ依存のリスクがある

スマホ依存症が深刻な社会問題となっており、子どもにスマホを持たせるのに不安が広がっています。スマホゲームやSNSの使用が、依存症の主要な原因とされているなかで、教育アプリを活用するのは比較的リスクが低いと考えられています。

しかし、完全に依存を防げるわけではないため、親としては子どもがスマホ依存にならないように、使用時間やコンテンツに対する適切な管理が必要です。バランスを保ちながら、子どもの健全な発達をサポートするようにしましょう。

3.出題形式が固定化されている

オンライン学習ツールやビデオチュートリアルを多用していると、理解したつもりになりがちです。たとえば、特定の出題形式に慣れすぎると、形式に限定された解答力しか身につかない場合があります。

これにより、アプリ内では問題なく解答できても、実際の試験では思うように点数を取れないケースがあります。実践的な理解を深めるためには、さまざまな形式の問題に取り組む必要があり、アプリやビデオに頼りすぎない学習方法が不可欠です。

おすすめの教育アプリ10選

次は、おすすめの教育アプリについて紹介します。それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。

1.さんすう思考力プラス

「さんすう思考力プラス」では、17種類8,000種以上の問題を提供しており、AIがユーザーの理解度に応じて問題を選び、数や論理、図形に関する思考力を伸ばすカリキュラムを採用しています。子どもたちはタップするだけでよいため、直感的に学習を楽しめます。

このアプリは、考える楽しさと算数の基礎力を自然に身につけるために設計されており、タブレットやスマートフォンを使っていつでもどこでも学習が可能です。

2.おうちゼミ

参考:おうちゼミ|学研

「おうちゼミ」は、小学生1〜6年生を対象に、国語や算数、理科、社会の4教科をカバーしている学習アプリです。このアプリは、学習を進めるとアプリ内のキャラクターが成長するため、子どもたちの学習意欲を高める効果が期待できます。

また、学習日を記録する機能があり、達成感を得やすいため、学習が継続しやすい設計です。さらに、対応する書籍を購入すると、アプリ内で授業動画も視聴できるようになり、より深い学びが得られます。

3.トドさんすう

参考:トドさんすう

「トドさんすう」は、子どもの年齢に応じた算数学習を提供する教育アプリで、算数パズルやクイズなど、2,000種類以上の問題が用意されています。毎日10〜20分ほどの時間を使用して、算数の問題を解きながら、それぞれのマップのゴールを目指すモードも魅力的です。

子どもが楽しく学べる工夫が詰まっているため、学習の習慣づけにも役立ちます。親子で一緒に取り組むと、親子のコミュニケーションの場としても活用できます。

4.ビノバ

参考:ビノバ|funspire

「ビノバ」は、小学1年生~6年生までのそれぞれの教科に対応した学習アプリで、国語や算数、理科、社会、英語の5科目が含まれています。学年ごとに異なる内容が提供されており、学習段階に合わせてカリキュラムが設定されています。

アプリの特徴として、問題を解くとモンスターを集めるゲーム要素があり、学習の進行に応じてより珍しいモンスターが手に入る仕組みです。これにより、子どもたちの学習意欲を高める工夫が施されています。

5.スタディサプリ

オンライン学習サービス「スタディサプリ」は、受験生や社会人向けのコンテンツで広く知られており、小学4~6年生向けの「スタディサプリ小学講座」も提供しています。一流講師による映像授業を、アプリを通じて何度でも視聴できるのが特徴です。

多くの小学生は授業がわかりやすいと感じ、学習へのやる気が向上すると高い評価を得ています。自宅にいながら質の高い教育を受けられるため、保護者も安心して利用できるアプリです。

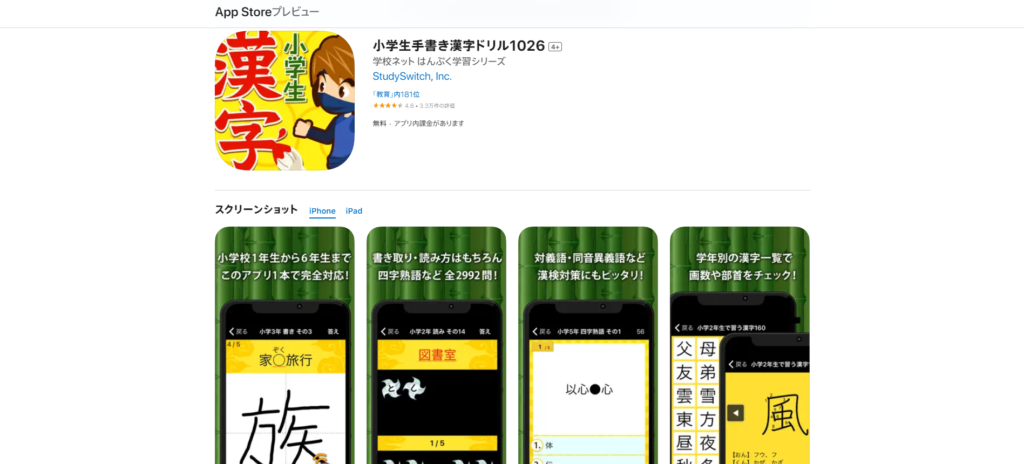

6.小学生手書き漢字ドリル1026

参考:小学生手書き漢字ドリル1026|Apple store

「小学生手書き漢字ドリル1026」は、小学生向けに設計された漢字学習ツールです。アプリ内で、漢字の読み書き能力を高められる指書き機能が特徴です。

また、アプリのデザインには忍者のテーマが採用されており、子どもたちが楽しみながら学習できる工夫が施されています。また、教育界でも高い評価を受けており、幅広い学年に対応したコンテンツが充実しています。

7.プログラミングゼミ

参考:プログラミングゼミ

「プログラミングゼミ」は、スマホでプログラミングを学べるアプリです。小学校低学年の子どもでも簡単に操作できるのが特徴で、ブロックをつなげてキャラクターを動かすことで、自然とプログラミングの基本を身につけられます。

このアプリは、完全無料で提供されており、保護者が安心して利用できるようにレベル設定や時間制限、投稿制限などの設定も可能です。遊びながら学べるため、子どもたちの興味を引きつけ、プログラミングへの興味を育むのにおすすめです。

8.書き取り日本一周

「書き取り日本一周」は、県形パズルや穴抜け漢字問題、手書きクイズを通じて地理知識を身につけられる、日本の地理学習に特化したアプリです。視覚的に地図を確認しながら漢字の読み書きをして、県名を効率的に覚えられるように設計されています。

幅広い問題形式が用意されているため、楽しみながら日本の地理を深く学べます。地理教育の新しいツールとして、多くのユーザーに利用されており、評価が高いアプリです。

9.Think!Think!

「Think!Think!」は、子どもたちの思考力を養うための教材として、図形や迷路、パズルの問題を解くプログラムが用意されています。東大卒の優秀なチームが制作した15,000問以上の高品質な問題が収録されており、毎日最大10分間挑戦が可能です。

この教育アプリを通じて、子どもたちは遊び感覚で楽しみながら、立体図形の理解力や論理的な思考能力を自然に高められます。

10.おサルさんの算数 ― 空飛ぶアドベンチャー

参考:おサルさんの算数 ― 空飛ぶアドベンチャー|Apple Store

「おサルさんの算数 ― 空飛ぶアドベンチャー」は、ゲームをしながら小学校レベルの計算力を身につけられる教育アプリです。計算問題に正解すると敵を避けたりコインを集めたりして、数字の世界を冒険する楽しさが魅力です。

たし算やひき算、かけ算、わり算の65種類のステージがあり、それぞれ異なるチャレンジが用意されています。ステージの最後には、漫画を読むご褒美もあり、学習のモチベーションを高めてくれます。

教育アプリでよくある3つの質問

最後に、教育アプリでよくある質問について紹介します。

- 質問1.子どもにスマホやタブレットを使用させる際の注意点は?

- 質問2.アプリと紙の教材はどちらが学習に向いている?

- 質問3.トラブルを防ぐためのフィルタリングとは?

それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。

質問1.子どもにスマホやタブレットを使用させる際の注意点は?

便利なスマホやタブレットなどのデジタル機器ですが、子どもが使用する際には以下の注意点があります。

- 長時間の使用は目に悪影響をおよぼす可能性があるため、使用時間を適度に制限する

- 画面のサイズや距離に気を配り、適切な姿勢で使わせるよう心がける

- デバイスを落としたり壊したりしないよう、子どもに注意を促す

- 使っていい時間や場所、アプリを事前に話し合って決めておく

- アプリに料金がかかるかどうか把握し、勝手に課金しないように機能制限をかける

質問2.アプリと紙の教材はどちらが学習に向いている?

アプリを使うと、ゲーム感覚で楽しく学べる要素が多く、音声や映像を駆使してわかりやすく学べます。これにより、学習の初期段階で興味を持つきっかけを作るのに最適です。

一方、紙の教材はじっくりと時間をかけて理解を深めるのに向いており、繰り返し復習する際に有効です。デジタルで学んだ内容を紙に書き写せば、知識の定着を促せます。

そのため、それぞれの方法を組み合わせて、子どもに最適な学習スタイルを見つける工夫が大切です。子どもの興味や適性に合わせて、デジタルと紙の両方をうまく活用し、効率的に学習を進める方法を模索しましょう。

質問3.トラブルを防ぐためのフィルタリングとは?

子どもが小学生以上になると、安全を確保するためにスマートフォンを持たせるのが一般的ですが、インターネット接続による予期しない問題も懸念されます。

たとえば、子どもが不適切なウェブサイトにアクセスしたり、SNSや掲示板に無意識に投稿したり、アプリ内課金で高額な請求が発生したりするケースが挙げられます。

これらの問題を防ぐためには、スマートフォンにフィルタリングソフトを導入するのがおすすめです。Wi-Fi環境下でも効果を発揮するフィルタリングソフトやサービスを活用し、有害なサイトのブロックや利用時間に制限をかけるようにしましょう。

まとめ

本記事では、おすすめの教育アプリやメリット・デメリットについて解説しました。

教育アプリは、スマートフォンやタブレットを使用して学習をサポートするツールです。メリットとして、子どもが飽きずに学習できる点やいつでもどこでも勉強できる点が挙げられます。

一方で、アプリに頼りきりになるリスクやスマホ依存へのリスク、出題形式が固定化されているなどのデメリットもあります。これらをメリット・デメリット踏まえて、子どもが学習に興味を持つための導入として、アプリを活用するのがおすすめです。

なお、次のページでは、見守りアプリの選び方やおすすめの見守りアプリを紹介しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

関連記事:【2024年最新】子どもの見守りアプリ10選|選び方のポイントやよくある質問をご紹介!

コメント